Una delle pagine più

tristi della storia europea degli ultimi decenni è stata ricordata

con la solita distratta e frettolosa modalità che nel nostro paese,

e forse nella nostra civiltà, si riserva agli avvenimenti che

disturbano le nostre coscienze e che contrastano con il desiderio di

vivere comunque in superficie. La guerra in Bosnia ed Erzegovina

cominciò nell'aprile di venti anni fa. L'assedio della città di

Sarajevo divenne il cupo simbolo di un conflitto atroce e per tanti

versi inspiegabile. A poche centinaia di chilometri dalle nostre

coste venivano cancellati decenni di convivenza pacifica di fedi ed

etnie diverse, che nella città bosniaca avevano avuto modo di

confrontarsi e di dare vita a una cultura ricca ed originale.

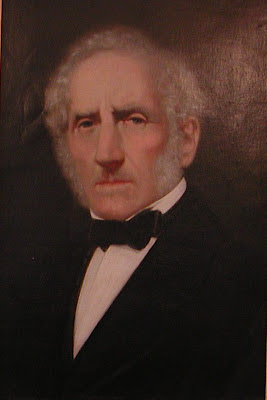

| Osti a Pistoia nel 2006 (foto Andrea Pecchioli) |

Josip Osti è uno dei

massimi esponenti del ricco panorama letterario dei paesi che sono

nati dalla dissoluzione della Jugoslavia. Il suo mondo poetico si

nutre di immagini e di situazioni semplici, tratte da vicende della

vita quotidiana, spesso sviluppate attraverso un una modulazione di

carattere narrativo. Il tono, apparentemente dimesso e senza dubbio

di sobria inflessione, si produce improvvisamente in un lirismo di

grande potenza evocativa, che nasce sempre dalle piccole cose, dai

minimi accadimenti di ogni giorno, lasciando emergere da essi

significati profondi e inaspettati.

E' il caso, ad esempio,

della poesia che riporto di seguito, tratta da Il timbro di

Salomone. La traduzione è di Jolka Milic.

Non c'è più la

tabaccheria all'angolo

Non c'è più la

tabaccheria all'angolo. La tabaccheria

intorno alla quale

ronzavo per giornate intere cercando

di vincere l'indomabile

pudore giovanile, fino a quando non mi

feci coraggio e andai a

comprare il mio primo preservativo.

Non c'è la vecchia

tabaccaia che dalla mia mano sudata e

tremante prese la

banconota e me lo diede con lo stesso gesto

lento con il quale mi

consegnava anche le sigarette, comprate a

pezzo, per mia madre. Non

c'è più la profonda voce vellutata

con la quale mi chiamò,

come chiamava tutti quelli che

dimenticavano di ritirare

il resto. Non c'è più il suo viso bonario

che pareva non cambiasse

mai. Era uguale anche quando, dopo

parecchi anni, con

l'eletta del mio cuore acquistai da lei qualche

dozzina di preservativi,

pretendendo perfino quelli più grandi e

colorati che dopo,

ridendo e scherzando, avevamo gonfiato

ornando con essi la

stanzuccia dove festeggiavamo il capodanno.

Non c'è più la

tabaccheria all'angolo, come non c'è più la metà

degli edifici del rione

dove una volta abitavo.

(da

L'albero che cammina,

Multimedia edizioni)